🔎 INDEX DESTINATIONS • AÉROPORTS D’ARRIVÉE • COMPAGNIES AÉRIENNES • Le vol entre la métropole et la Réunion n’est pas seulement une dépense importante, mais marquent également le début de votre voyage. Pour se rendre à Saint Denis depuis l’aéroport Roland Garros, vous devez passer pas moins de 11 heures dans un avion, le temps […]

Rêvez-vous d’un voyage inoubliable sur les eaux cristallines des océans ? Découvrez pourquoi vous devriez choisir une croisière Costa pour votre prochain séjour et profitez pleinement de cette expérience unique. Des offres adaptées à vos envies et besoins Chez Costa Croisière, il existe une large sélection d’offres personnalisées pour répondre à toutes les attentes. Que vous […]

New York est l’une des villes les plus excitantes du monde, et sa réputation d’innovation et d’excentricité n’est plus à faire. Lorsque l’on est un touriste à New York, il faut s’attendre à voir ou faire l’expérience de quelque chose que l’on n’a jamais vu auparavant. C’est d’autant plus vrai lorsque l’on s’aventure dans les […]

Quel type de visa pour les USA?

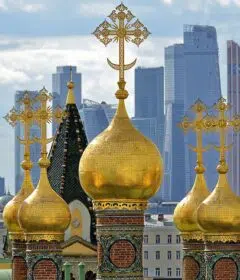

Combien coûte un visa pour la Russie ?

Voyage en avion : les mesures de sécurité indispensables à connaître

L’investissement dans un mobil home d’occasion est actuellement une tendance. Cet achat est un bon moyen de profiter de belles vacances et d’économiser. Si vous décidez de le mettre en location, ce véhicule représente un moyen de rentabiliser l’argent investi. Focus sur les essentiels à savoir sur l’achat d’un mobil home. Comment trouver un mobil […]

New York, métropole où les gratte-ciels côtoient l’histoire, abrite certains des hôtels les plus luxueux au monde. Ces palaces incarnent le summum de l’élégance et du raffinement, offrant aux visiteurs une expérience hors du commun. Dans ces établissements, chaque détail est pensé pour évoquer le faste et le glamour, des somptueux halls d’entrée aux suites […]

Innovations chez les loueurs de voiture en 2024

Vous avez envie de partir en voyage mais vous ne savez pas par où commencer ? Pas de panique ! Organiser un voyage parfait peut sembler intimidant, mais avec les bons conseils, cela peut être une expérience agréable et sans stress. Que vous soyez un voyageur passionné ou simplement à la recherche de conseils pratiques […]

La ville de Manosque est la plus peuplée des Alpes de haute Provence. Elle est située dans le sud-est de la France. Son riche patrimoine historique, gastronomique et culturel est impressionnant. Il est facile d’y trouver une activité à faire grâce à la diversité des excursions, des loisirs et événements proposés. Voici 10 choses incontournables à […]